Depuis 2020, le castrum de Ségur fait l’objet d’une fouille programmée. Dans la tradition des fouilles castrales du Limousin (Châlucet, Ventadour, Crozant), l’opération menée à Ségur vise à mieux appréhender la topographie de ce site, plus complexe qu’il n’y paraît. D’origine carolingienne, le château a progressivement fixé à ses pieds un groupement d’habitats qui est devenu durant le plein Moyen Âge un véritable bourg. Siège d’une hypothétique vicomté aux IXe et Xe siècles, Ségur a été la propriété des vicomtes de Limoges entre le début du XIe siècle et la fin du XVIe siècle. Une propriété au statut particulier toutefois, car, outre Ségur, les vicomtes avaient élu résidence dans trois autres forteresses : Limoges bien sûr, Aixe-sur-Vienne, et Excideuil. C’est donc par le biais de ce trait singulier, celui d’avoir été une forteresse vicomtale “intermittente”, qu’il convient d’aborder l’histoire du castrum.

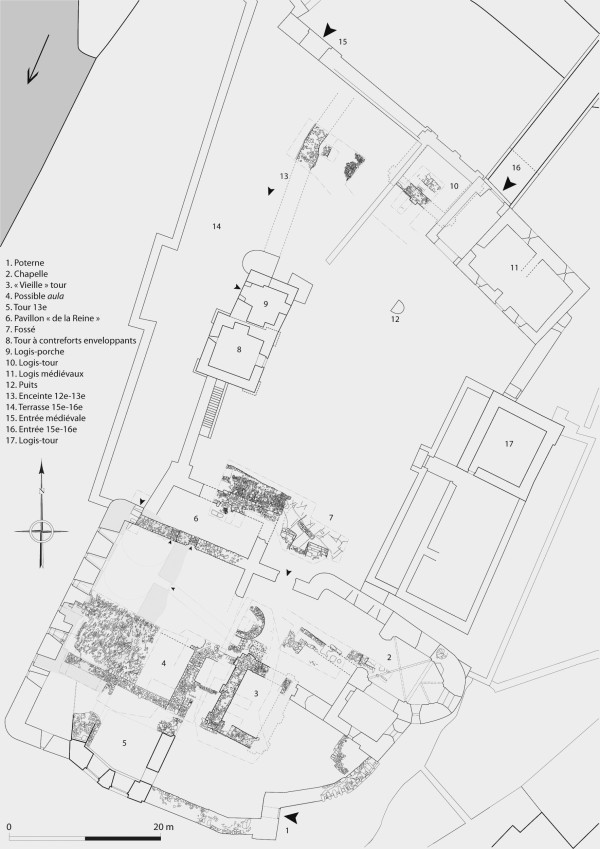

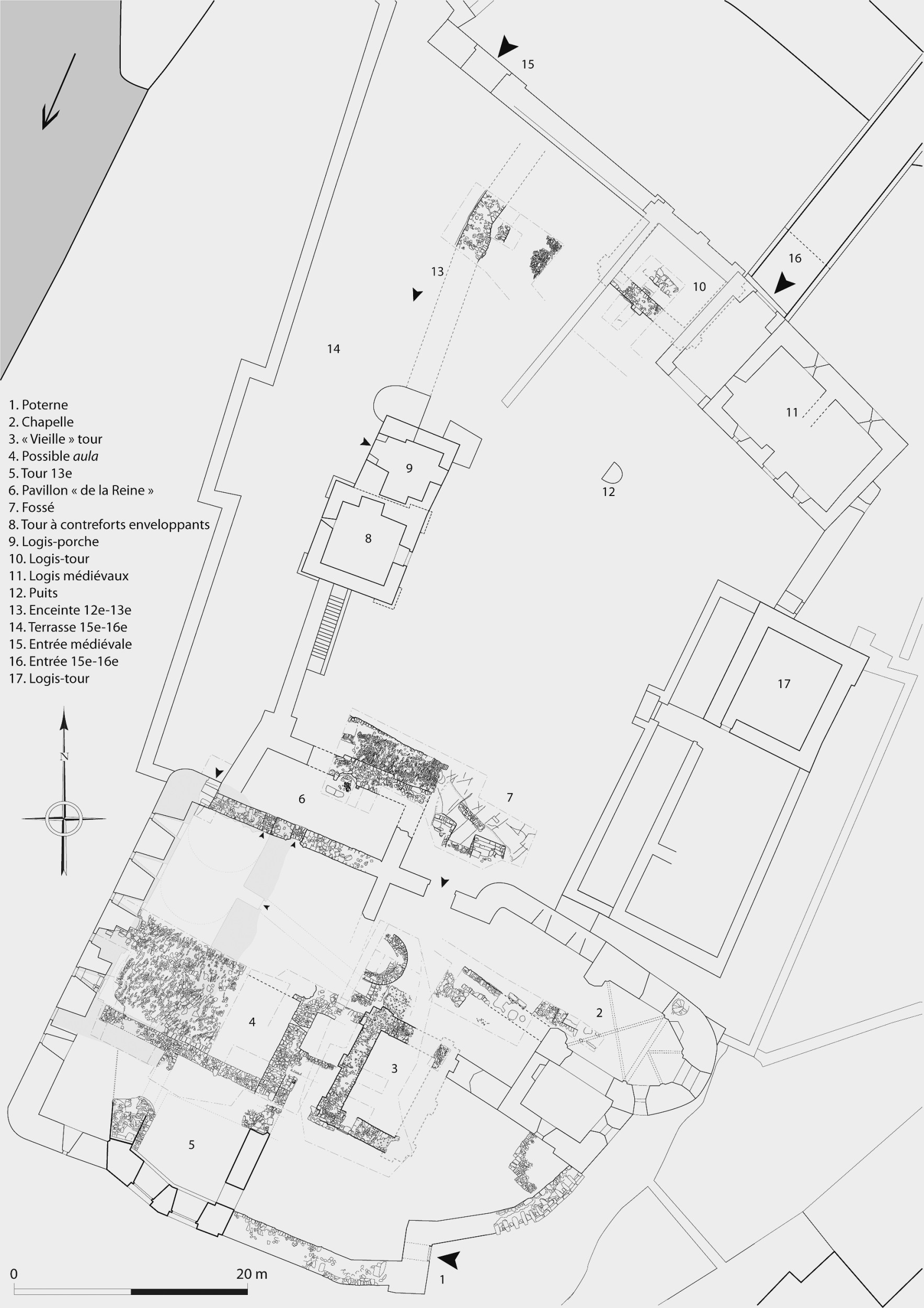

Nous allons voir que les découvertes effectuées depuis 2020 renouvellent en partie la lecture que nous avions de ce château, tant résidence que forteresse. Considérant qu’il était encore trop tôt pour proposer une restitution phasée des vestiges (certains n’ont pas pu être datés ou intégralement fouillés), nous avons choisi de ne présenter dans cet article que les principales trouvailles, d’abord celles de l’enclos vicomtal, puis celles de l’enclos nobiliaire. Dans une troisième partie, nous ferons le point sur la chronologie de l’occupation de Ségur à l’aune des résultats des fouilles ; nous essaierons également de sortir timidement du cadre de la monographie en abordant la thématique des turres.

1. Des vestiges inédits dans l’enclos vicomtal

1.1. Un ensemble architectural du XIIe siècle (turris/aula) ?

Lors de la première campagne de fouille, les vestiges d’un grand bâtiment contreforté ont été mis au jour au nord-est de l’actuelle turris vicomtale fig.01. De plan rectangulaire, l’édifice mesure 7,50 × 5,20 m de côté dans-œuvre. Ses quatre murs, relativement épais, affichent une largeur constante de 1,52 m. Doublement parementés, ils ont été bâtis à la chaux avec des moellons de gneiss à tête dressée de faible hauteur (rarement plus de 15 cm). En façade, les parements se sont révélés homogènes, sans aucune reprise, et le peu d’horizontalité des assises corroborerait, sur le principe, l’hypothèse de murs initialement enduits “à pierres vues” (voire entièrement recouverts). Si tous les revêtements ont été exclusivement confectionnés avec du gneiss, la chaîne d’angle nord-ouest se démarque par l’utilisation de pierres de taille de granite gris de grand appareil fig.02. La présence d’un matériau exogène au sein de ce bâtiment mérite d’être soulignée. Il nous faudrait maintenant déterminer si ces granites ont été employés de manière opportune, c’est-à-dire en “recyclage”, ou s’ils ont été taillés spécifiquement pour habiller les angles de l’édifice.

Nous n’avons identifié qu’une seule ouverture sur les arases. Il s’agit d’une porte piétonne chanfreinée, à embrasure droite, aménagée dans le mur sud. Sur la face ouest de la porte, une encoche en virgule de 11 cm de côté confirme que l’accès était sécurisé par une barre en bois. La superstructure de l’ouverture a été entièrement détruite.

L’interprétation de ce bâtiment reste très incertaine. Nous connaissons son plan, à défaut d’avoir pu dégager ses quatre murs ou d’avoir retrouvé un niveau de sol. Sa surface habitable (environ 40 m2) était relativement conséquente, en tous cas conforme aux “standards” des tours seigneuriales et chevaleresques de la région. La porte mise au jour au sud-ouest desservait vraisemblablement un rez-de-chaussée, car son seuil se situe à peu près au même niveau que celui de la “poterne”. Pour ce qui est de la datation de l’ouvrage, les indices sont minimes, les remblais internes n’ayant livré que peu d’artefacts. En revanche, les niveaux exhumés à l’extérieur du bâtiment contenaient des objets plus discriminants sur le plan de la datation, dont une serrure à bosse et deux ferrures qui pourraient provenir d’un même coffre (chronologie envisagée : fin du XIVe–XVe siècles). La typologie des appareils de revêtement, dans le contexte ségurois, donne aussi des indications de datation. Les relevés effectués sur les deux faces du mur ouest et sur la face extérieure du mur nord ont révélé des assemblages homogènes mais irrégulièrement assisés. Nous en déduisons que ces maçonneries ont été construites “à l’économie”, presque entièrement en gneiss (d’extraction locale), ce qui en soi ne présage bien sûr pas d’un quelconque statut social ou d’un contexte économique particulier. Il s’agit à tout le moins d’un mode de construction sensiblement différent de celui observé sur le mur sud de l’enclos vicomtal et sur la turris “neuve” (appelons-là ainsi), au sein desquels a été recensée une grande quantité de moellons affichant des hauteurs supérieures à 0,30 m. Les revêtements du bâtiment contreforté se rapprocheraient de ceux des murs d’enceinte de l’enclos nobiliaire, mais également des maçonneries du logis-tour qui cantonnent l’actuelle entrée de ce même enclos. Cette famille de murs définirait un sous-groupe de maçonnerie médiévale que nous proposons de dater, à titre indicatif, du XIIe siècle.

Avec bien sûr toute les réserves d’usage, nous suggérons donc que le bâtiment contreforté découvert en 2020 aurait été construit vers 1100–1150. En termes de fonction, l’hypothèse d’une tour “mineure” (en somme une version limousine des bisturres languedociennes !) ne paraît guère crédible eu égard à sa situation dominante. Nous pencherions donc pour une véritable tour-maîtresse. Cette hypothèse étant posée, il resterait à connaître les commanditaires de la tour : la doit-on aux Comborn (ce qui suppose une construction postérieure à 1139) ou aux premiers vicomtes de Limoges ? Quels qu’aient été les maîtres d’œuvre de la “vieille” tour, sa découverte constitue une avancée importante pour l’histoire de Ségur, car cet édifice polarise d’une nouvelle manière l’enclos vicomtal. Il nous invite aussi à repenser la circulation au sein de cet espace. Notre vision à l’heure actuelle, pour linéaire et sans doute un peu simpliste qu’elle soit, est que cette tour a précédé la turris que l’historiographie a jusque-là (et à raison) attribuée aux vicomtes. Mais nous savons que les deux ouvrages ont cohabité sur au moins trois siècles, car le mur est de l’édifice a servi d’appui au gouttereau sud de l’extension de la chapelle Notre-Dame, réalisée vers 1450–1550. Les réfections constatées sur le seuil de la porte et sur la face interne de l’ouverture (mise en place après-coup de deux piédroits feuillurés et d’une ferrure cylindrique creuse qui permettait de fermer la porte depuis l’intérieur) prouvent que l’édifice a connu une durée de vie qui dépasse largement une seule génération.

[…]