1. La fabrique de l’histoire

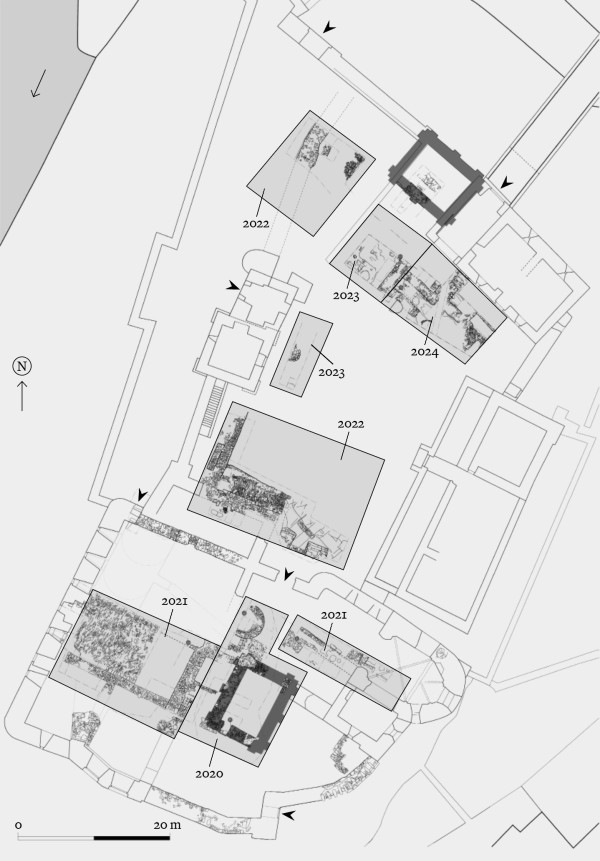

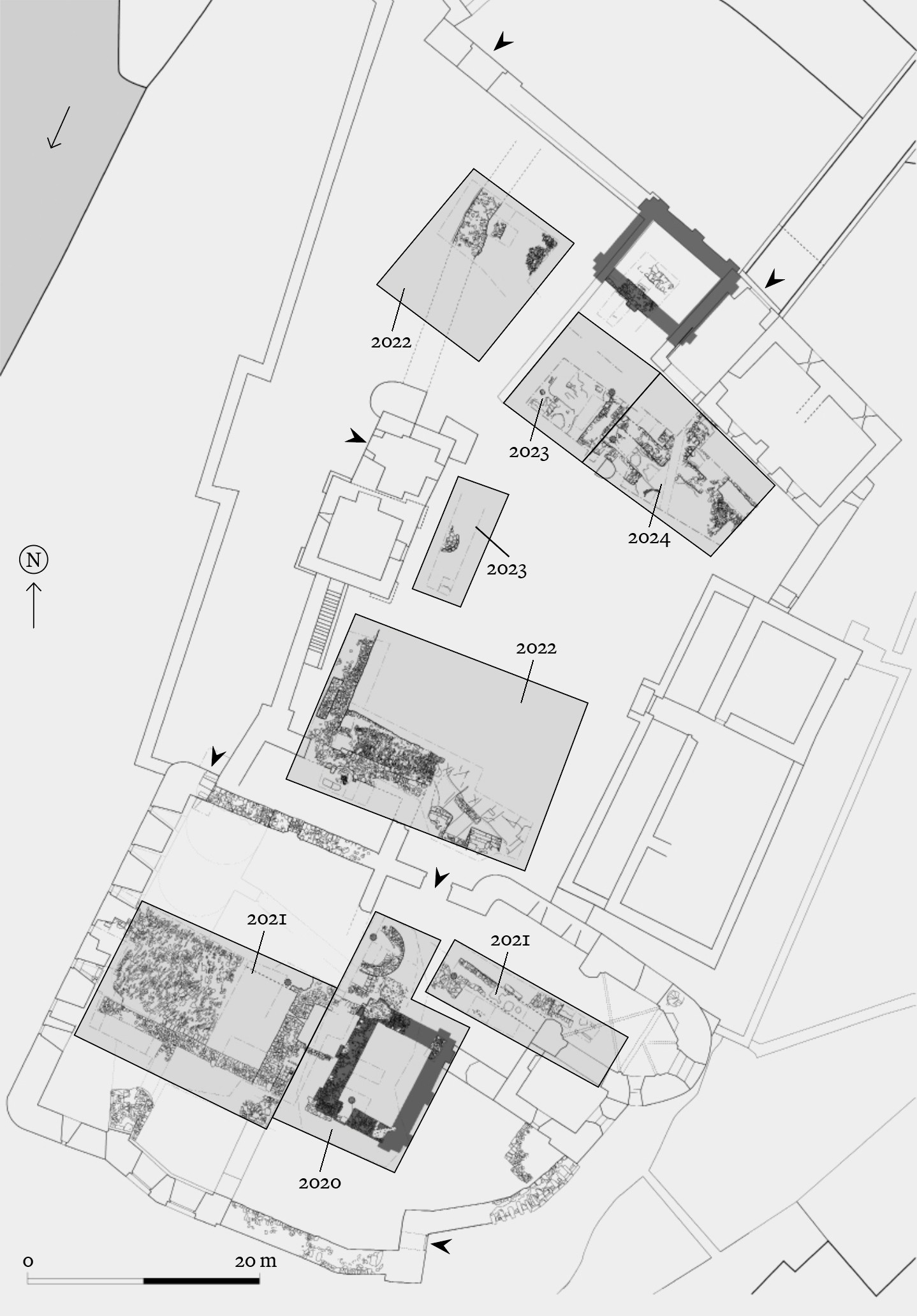

En 1582, les vicomtes de Limoges vendirent Ségur aux Pérusse, comtes des Cars. L’enclos vicomtal est alors progressivement délaissé au profit de l’avant-cour, plusieurs bâtiments médiévaux sont arasés et recouverts d’une épaisse couche de remblai. Les démolitions se poursuivent tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles : paradoxalement, ces phases de démolition et de remblaiement ont permis la conservation des strates les plus anciennes, que nous œuvrons à dégager depuis 2020 fig.01.

2. Les prémices du suivi archéologique

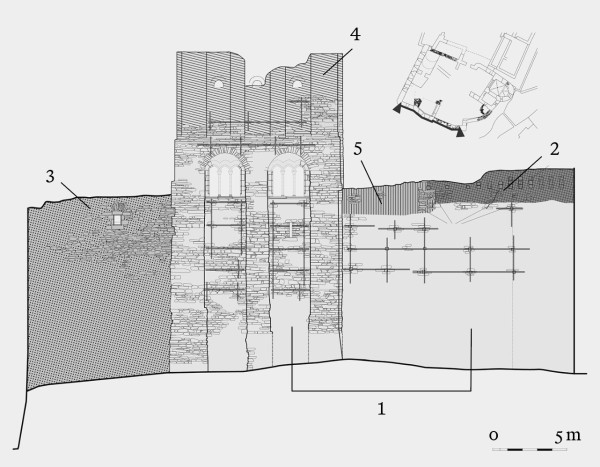

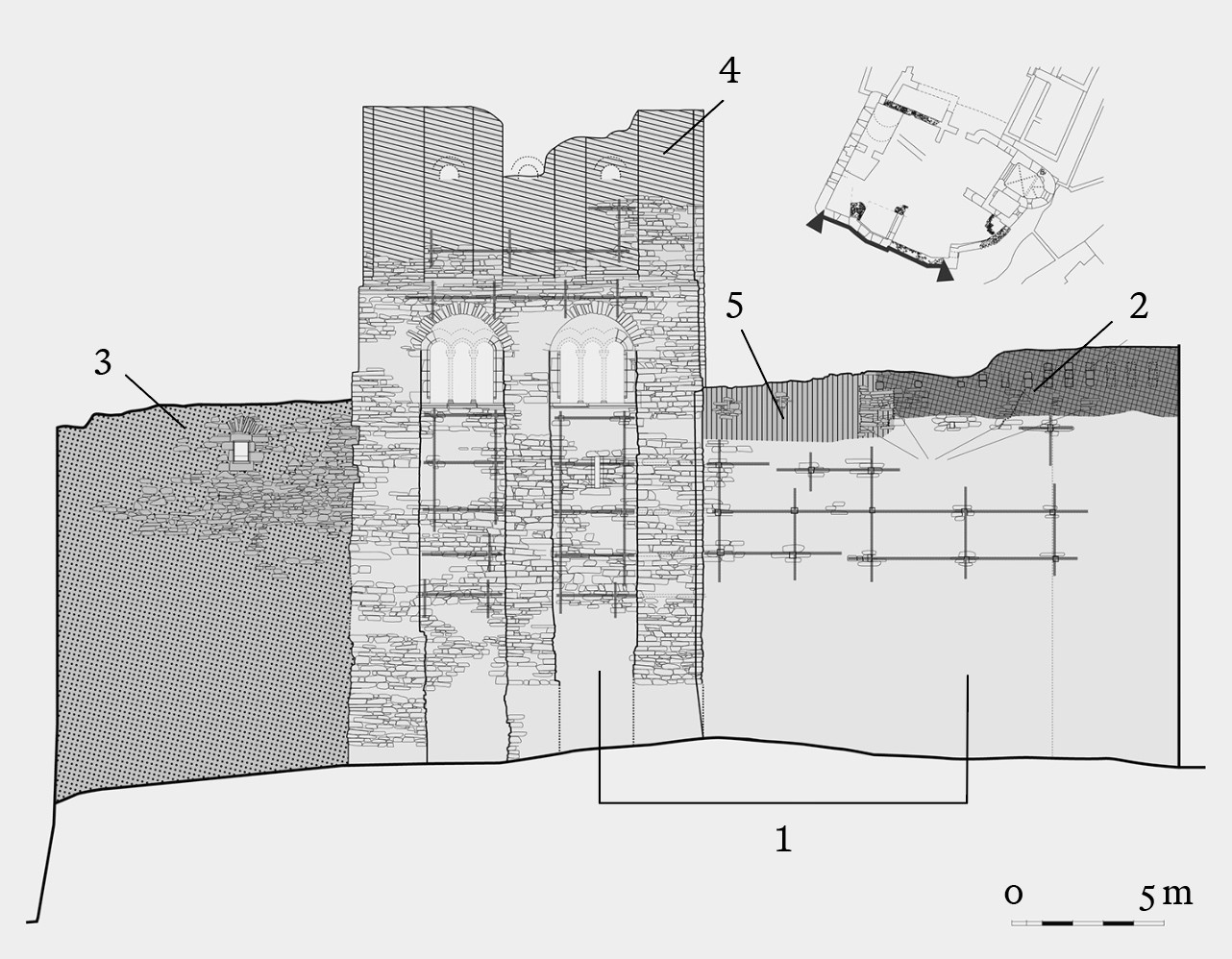

Le projet de fouilles à Ségur a progressivement germé entre 2017 et 2020, alors que le château, presque en ruines, faisait l’objet d’une importante campagne de sécurisation. Ces travaux de maçonnerie s’accompagnèrent d’un suivi archéologique destiné à recenser et cartographier les vestiges anciens. Préconisée par l’État, cette surveillance a livré plusieurs découvertes architecturales inédites, par exemple un escalier en vis dont nous ne soupçonnions pas l’existence, dans l’épaisseur du mur nord de la chapelle fig.02. Le suivi archéologique a aussi permis d’approfondir les données précédemment recueillies par les historiens, à travers une série de relevés “phasés” fig.03. La tour vicomtale, mais aussi plus globalement tous les tronçons d’enceinte, ont ainsi été revisités par l’archéologie du bâti.

3. La renaissance du château à travers les fouilles

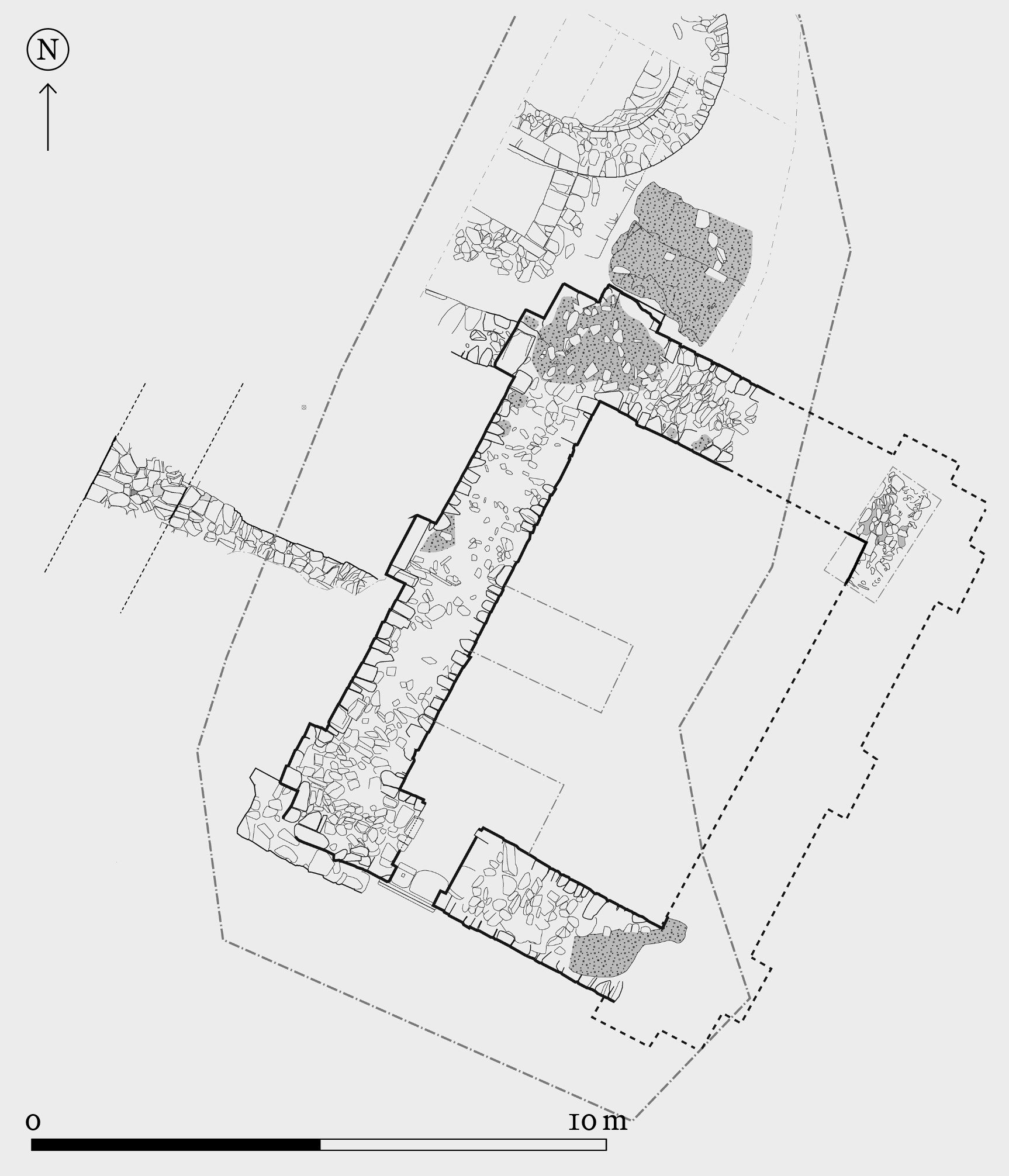

Convaincus du potentiel archéologique de Ségur, nous avons souhaité prolonger l’aventure par le biais de fouilles sédimentaires dès la fin du suivi, en 2020. Quatre autres campagnes de fouilles s’ensuivirent. Les deux premières se sont déroulées au sein de l’enclos vicomtal, où sont concentrés les monuments les plus prestigieux du castrum (les tours et les logis vicomtaux, la chapelle). Celles de 2022, 2023 et 2024 se sont faites dans l’enclos nobiliaire. Ces fouilles sont dites “programmées”, car elles sont portées par un projet scientifique, et réalisées avec l’aide de bénévoles. Leur objectif était de mieux appréhender la topographie du castrum, bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Avec le démarrage des fouilles sédimentaires, les choses se sont accélérées. En effet, depuis la première intervention de la pelle mécanique, en juillet 2020, nous ne comptons pas le nombre de maçonneries, de remblais, de sols, d’empierrements en tout genre, souvent inédits et inattendus, que nous avons sortis de terre fig.04. Chaque campagne a été l’occasion de révéler la prédominance du minéral sur ce site, même si certains indices, en particulier une série de fosses pouvant être interprétées comme des trous de poteau, suggèreraient l’existence d’un premier château fait essentiellement de bois fig.05.

3.1. La “vieille” tour

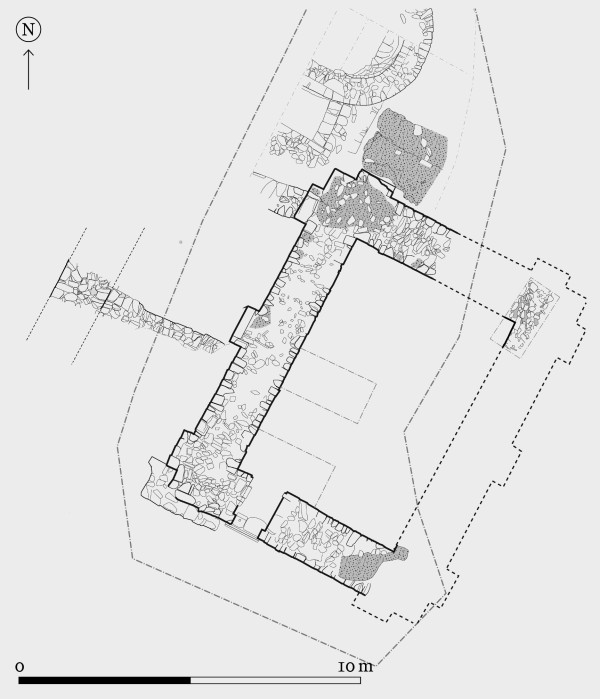

Le vestige le plus important que nous avons exhumé est sans conteste le bâtiment contreforté situé entre la chapelle et le grand logis sur cave fig.06–07. De plan rectangulaire, l’édifice mesurait 7,50 × 5,20 m dans-œuvre. Ses quatre murs, relativement épais, affichent une largeur constante de 1,52 m. Doublement parementés, ils ont tous été bâtis à la chaux avec des moellons de gneiss à tête dressée. Une porte dont l’authenticité reste à prouver permettait d’accéder au rez-de-chaussée depuis le sud-ouest. À ce jour, l’interprétation de ce bâtiment reste très incertaine. Sa surface habitable (environ 40 m²) était relativement conséquente, en tous cas conforme aux “standards” des tours seigneuriales et chevaleresques de la région. Les indices de datation sont quant à eux infimes, les remblais internes n’ayant livré que peu d’artefacts. C’est donc avec toute les réserves d’usage que nous suggérons une datation aux alentours des XIIe–XIIIe siècles. Quels qu’aient été les maîtres d’œuvre de cette désormais “vieille” tour, sa découverte a constitué une avancée importante pour l’histoire de Ségur, car cet édifice polarise d’une nouvelle manière l’enclos vicomtal. Il nous invite aussi à repenser la circulation au sein de cet espace.

3.2. Une “salle” ?

À un peu de moins de 4 m de la “vieille” tour, à l’ouest, un grand mur d’axe nord-sud pouvant matérialiser les restes d’un bâtiment élitaire, peut-être une aula (salle en latin, c’est à dire un grand bâtiment résidentiel) complétait l’appareil monumental des vicomtes de Limoges aux XIIe–XIIIe siècles fig.08. Ce mur mesurait au minimum 10,50 m de long et 1,66 m de large. Doublement parementé et chaulé, il était évidé par une baie à double ébrasement entièrement bâtie avec des pierres de taille de granite de moyen et grand appareil fig.09.

3.3. Un édifice sur cave

Entre ces deux bâtiments, les fouilles ont fait émerger un édifice sur cave voûtée. Cette découverte fut une vraie surprise, car avant d’engager un sondage exploratoire entre la “vieille” tour et l’aula, nous avions en tête que cet interstice était non bâti, ou qu’il pouvait avoir abrité une chaussée (malgré les contraintes d’espace au sein de l’enclos vicomtal, la circulation devait être un tant soit peu organisée dans cette partie du castrum !). Mais la fouille n’a pas révélé une quelconque voirie ; bien plus, une salle voûtée rectangulaire de 3,50 m × 4 m de côtés, parfaitement reliée avec le grand mur est de l’aula fig.10. Bâtie en petits moellons de gneiss allongés, à la chaux, cette salle était couverte par une voûte aujourd’hui détruite, dont le tracé paraît avoir adopté une forme en berceau brisé.

3.4. Un mur d’enceinte

Les fouilles de l’enclos nobiliaire ont aussi permis plusieurs avancées majeures, en particulier sur la problématique de la défense. Au nord-ouest de l’enclos, un tronçon d’enceinte taluté encadré par deux tourelles-contreforts a été mis au jour, à environ 1 m sous le sol extérieur fig.11. Nous savions, d’après les plans anciens, que le front nord-ouest de l’enclos était clôturé par un mur d’enceinte de près de 25 m de long flanqué à ses extrémités par deux tourelles-contreforts en fer à cheval. Il restait à documenter archéologiquement ce grand mur. L’ouvrage s’est révélé être taluté du côté extérieur. Nous avons aussi pu vérifier que son tracé n’était pas linéaire, la partie sud du mur présentant un léger désaxement par rapport à l’orientation sud-ouest/nord-est du tronçon nord. La découverte archéologique de cet ouvrage monumental confirme que les travaux de la fin du Moyen Âge ont épargné les premiers mètres de la clôture de l’enclos nobiliaire, et donc que des vestiges conséquents subsistent encore sous terre.

[…]