Les propriétaires du château de Ségur ont fait récemment la découverte d’un escalier dans la salle basse voûtée nord de l’enclos vicomtal de Ségur. Le Service régional de l’Archéologie, représenté par M. Hélène Mousset et M. Patrice Conte, s’est rendu sur site le 25 février dernier et, considérant l’intérêt de la découverte, a recommandé la réalisation d’une étude scientifique.

La présente proposition de sondages répond à cette attente. Elle est portée par Dimitri Paloumbas‐ Odile, archéologue salarié de la scop Atemporelle. Ce dernier connaît bien le site castral où il a déjà mené des études archéologiques en divers cadres. Cette nouvelle opération sera l’occasion de compléter le récolement des données archéologiques sur le château et de les inscrire dans une réflexion scientifique globale.

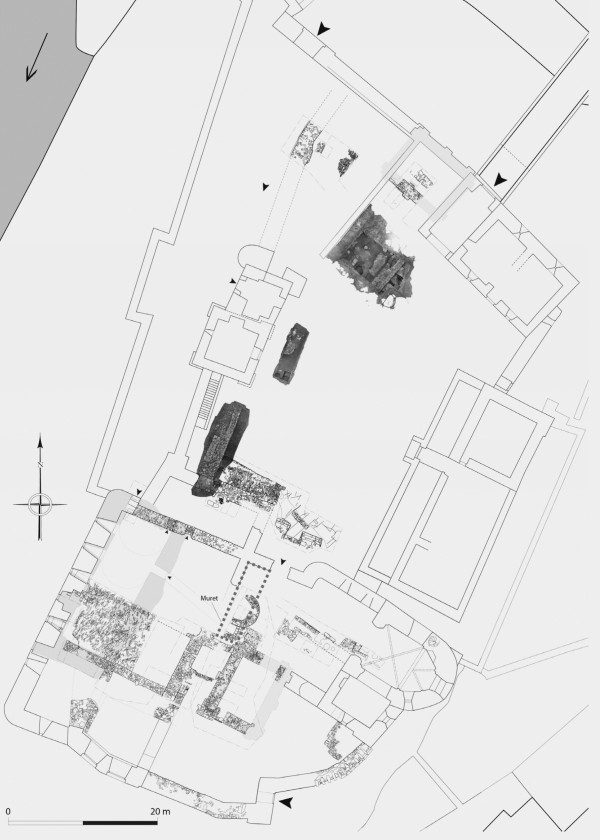

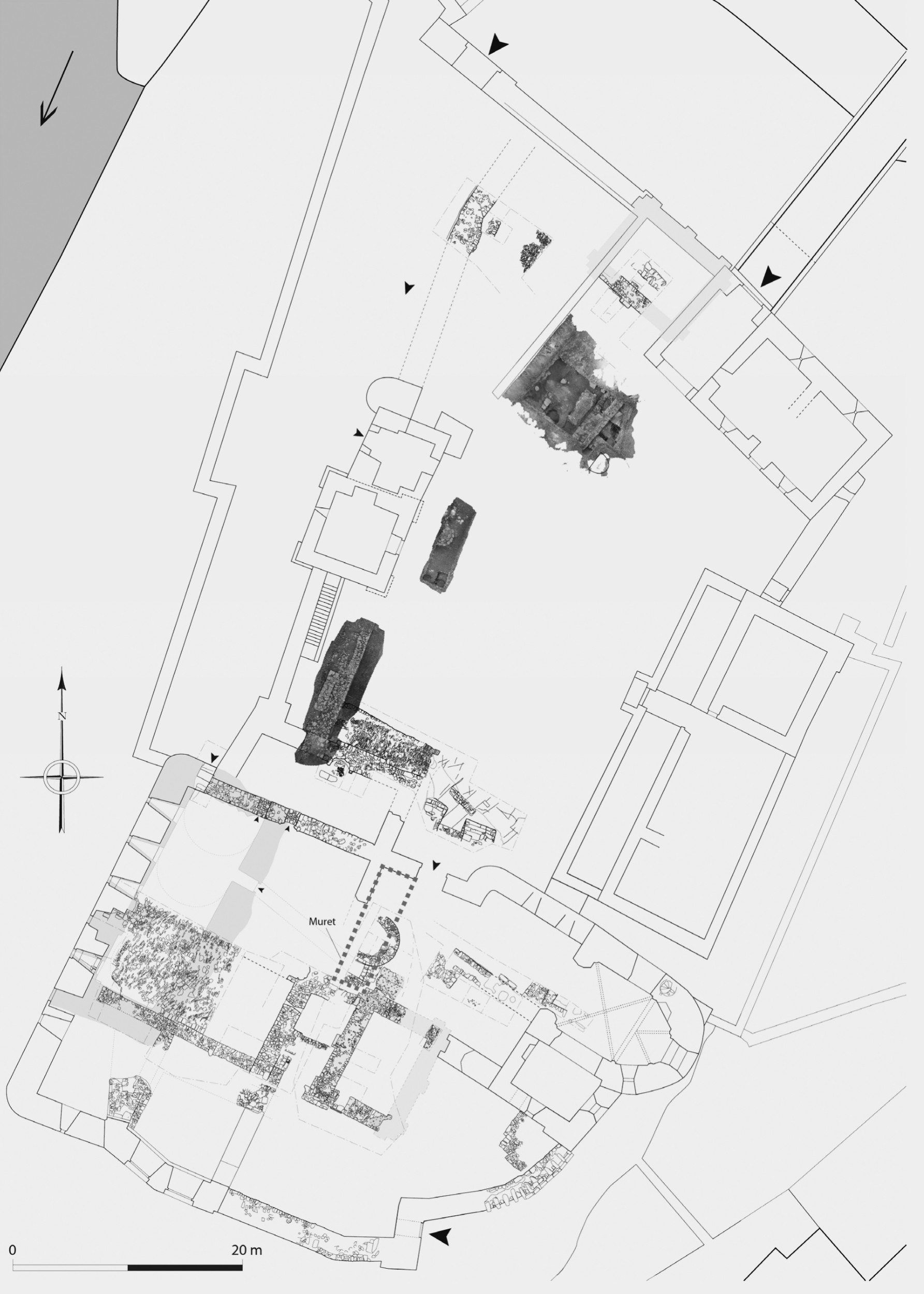

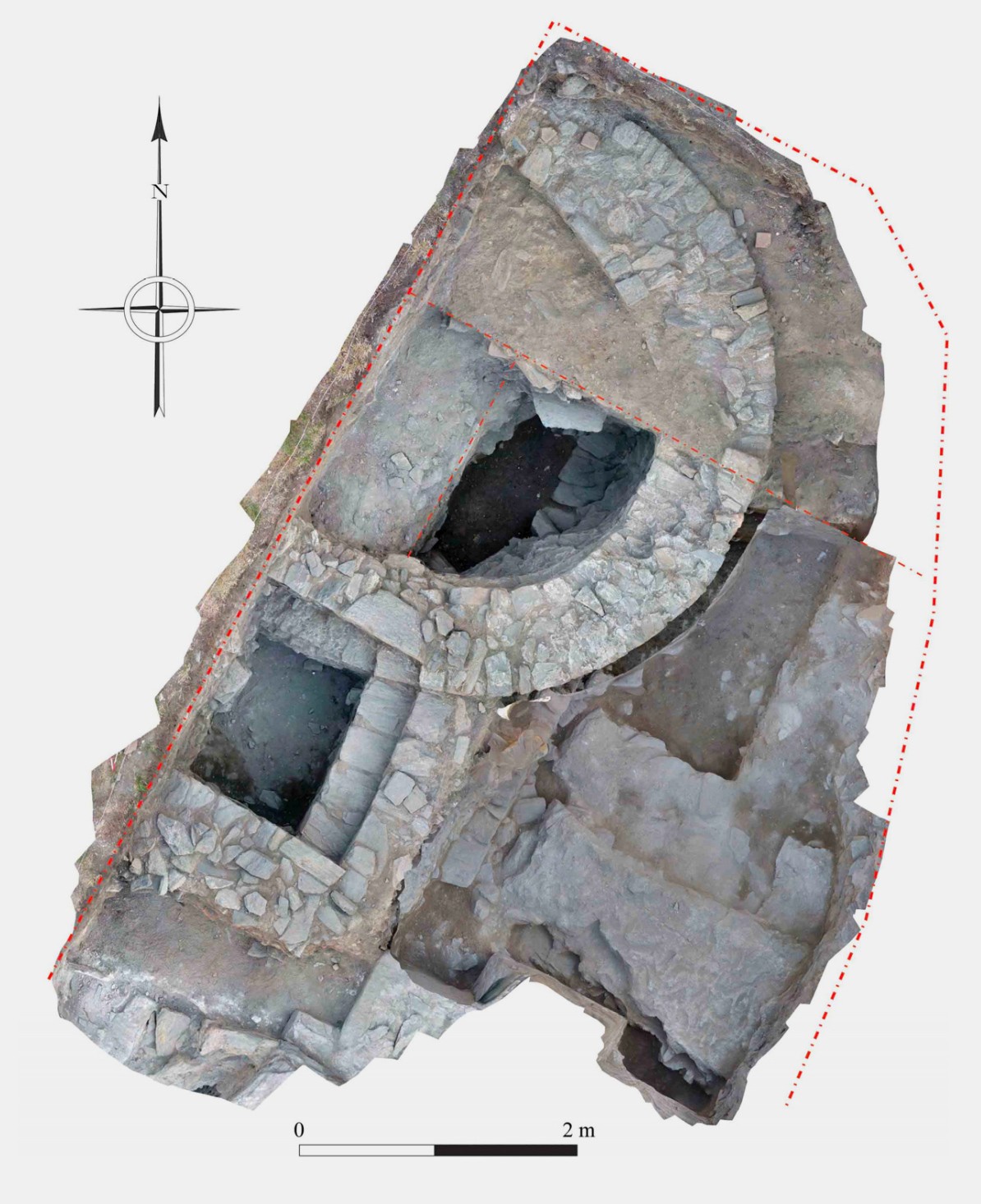

L’opération comporte deux volets fig.01 : le démontage du muret qui barre actuellement l’accès à l’escalier, depuis le haut de l’enclos et la fouille de la zone située entre ledit escalier et la porte de l’enclos.

Le muret

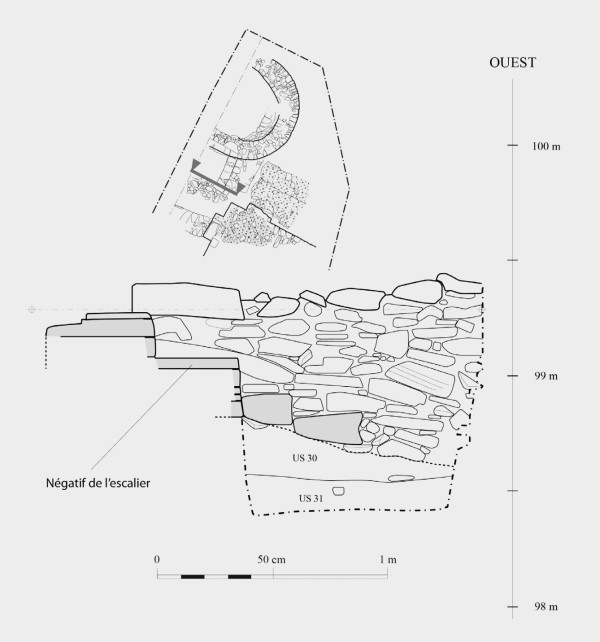

La démolition du muret devrait permettre de dégager l’embrasure d’une porte chanfreinée dont on aperçoit les deux piédroits, arasés fig.02. Nous ne savons pas si cette porte a été mise en place après‐coup ou si elle est contemporaine de l’escalier. En cas de synchronicité, cela supposerait que la descente de cave empiétait sur le sol de la cour haute, et donc que l’escalier ait été conçu en partie hors‐œuvre dès l’origine (disposition que l’on retrouve fréquemment dans les contextes d’habitats denses). Les fouilles de 2020 ont en effet révélé que l’emmarchement se poursuivait au‐delà du tracé supposé du mur oriental du logis XVe. On s’attachera aussi à vérifier la chronologie entre l’escalier et la salle basse.

La fouille entre l’escalier et la porte

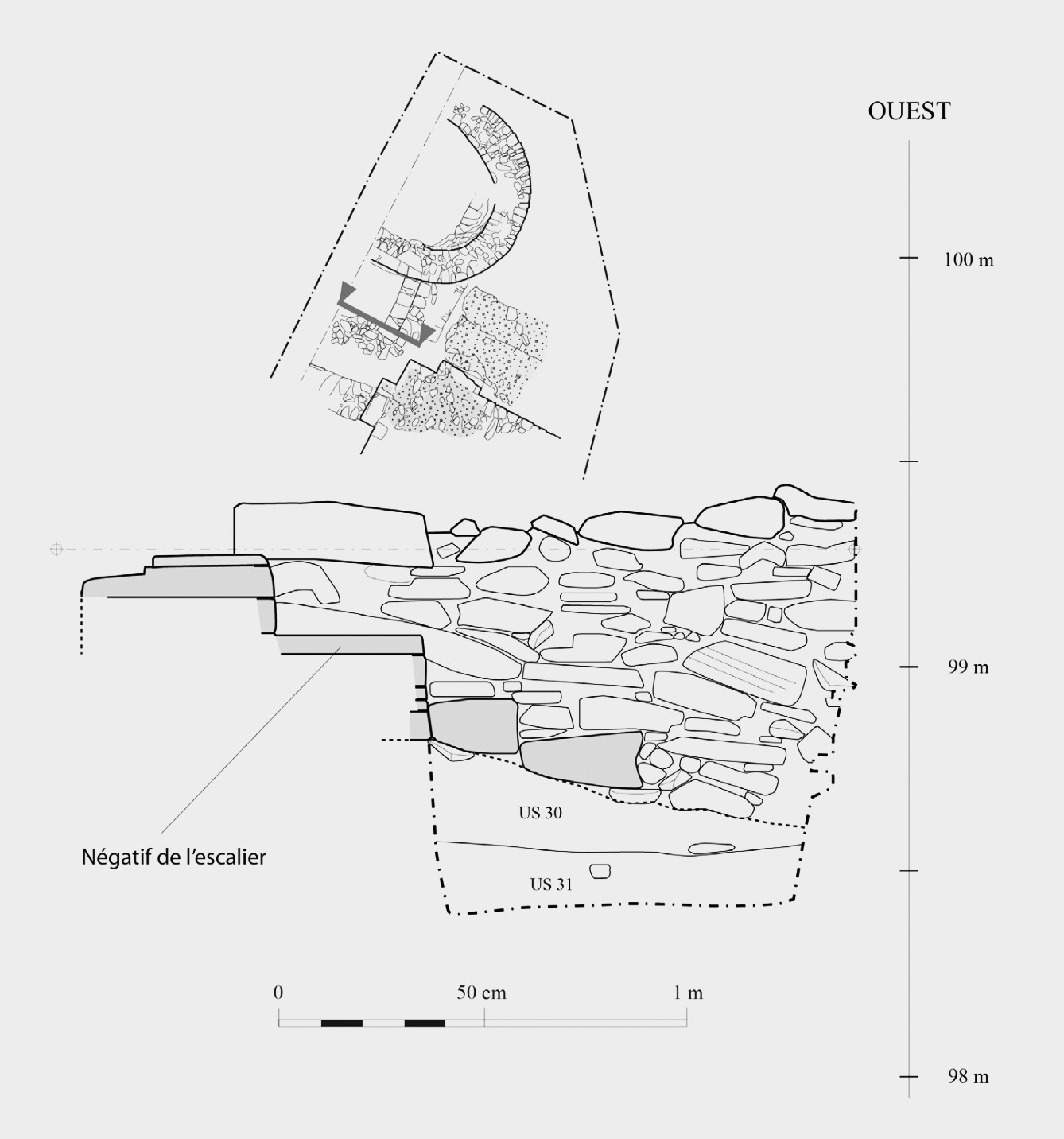

La zone de fouille projetée correspond à une aire rectangulaire d’environ 10 m de long et 2 m de large fig.03. La fouille de cet espace fait d’ores et déjà émerger plusieurs problématiques archéologiques. Il s’agira tout d’abord d’affiner la stratigraphie de l’escalier (antériorité) en fouillant plus profondément que nous ne l’avons fait en 2020 le “sas” extérieur fig.04–05. Pour rappel, les relevés stratigraphiques de cette zone avaient montré que l’escalier a été aménagé sur deux remblais médiévaux (US 34 et 31). Ces deux niveaux contenaient des céramiques médiévales et de plus, l’US 34 a pu faire l’objet d’une datation radiocarbone qui a livré la fourchette chronologique 1154–1264 (âge calibré retenu).

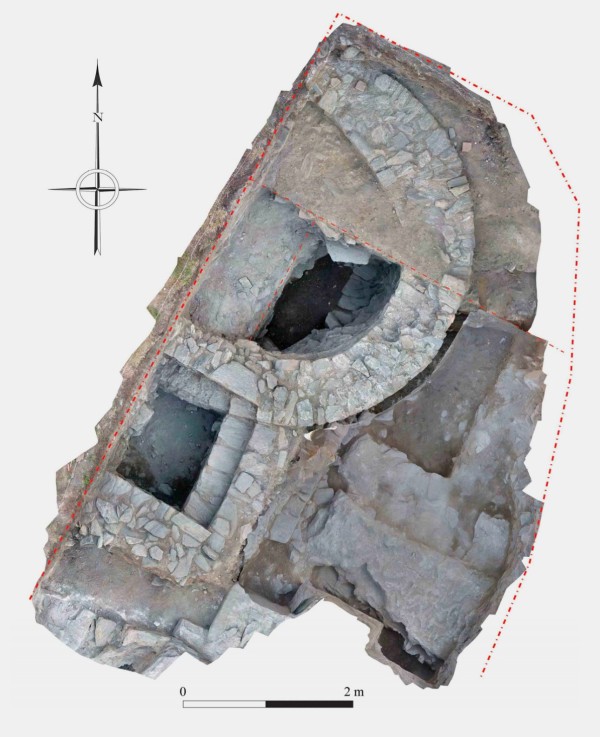

Un autre enjeu de ce secteur sera de poursuivre l’étude du bâtiment “absidial” découvert en 2020 fig.06–07. Nous tâcherons de compléter la stratigraphie de son comblement et de cerner les liens entre ce bâtiment et le mur “roman”.

Ce dernier mur fera aussi l’objet d’une attention particulière, car il pourrait être l’un des ouvrages maçonnés les plus anciens du château fig.08. Doublement parementé, il présente aujourd’hui une longueur résiduelle de 3,70m, et il mesure 1,14m de large. En partie détruit et arasé, il se poursuivait initialement en direction du sud. Nous pouvons remarquer que son tracé n’est pas tout à fait parallèle à l’axe longitudinale de la “vieille” tour et de l’aula, ce qui ne compromet pas nécessairement leur contemporanéité. Sa face orientale conserve les vestiges remblayés d’une baie à double ébrasement couverte à l’extérieur par un arc en plein‐cintre à claveaux convergents fig.09. D’une largeur maximale de 0,69 m, l’embrasure externe de cette baie affiche une profondeur de 0,45 m (largeur de la fente de jour : 7 cm). Si ce mur est assurément médiéval, sa datation précise fait débat. Nous le rattacherions à une phase ancienne (“XIIe” ?) du fait de la typologie de la baie, qui rappelle les ouvertures religieuses à grand chanfrein externe. Mais compte tenu de son liaisonnement avec le mur nord‐ouest, nous n’excluons pas que l’ouvrage soit postérieur. Le positionnement du mur, à proximité immédiate de l’entrée de l’enclos supérieur, interpelle : le bâtiment dont il faisait partie était‐il un simple logis ou peut‐ on envisager une autre fonction (défensive ou religieuse par exemple) ? Fouiller au pied du mur permettrait de dégager entièrement la baie à double ébrasement, et peut‐être d’étudier les fondations de l’ouvrage.

Il va de soi que nous réaliserons cette opération en tenant compte des règles de sécurité applicables à ce type de fouilles. Nous veillerons notamment à ne pas dépasser une profondeur de 1,30 m ou à blinder les parois en cas de fouille plus profonde. Nous nous assurerons également de la bonne stabilité des murs périmétraux avant le décapage (rappelons que tous les murs du château ont fait l’objet d’une mise en sécurité dans le cadre des travaux d’urgence menés entre 2017 et 2021). Les décapages se feront à l’aide d’une pelle mécanique et ils seront limités aux couches de surface (humus et remblais contemporains).

L’équipe de travail sera pilotée par Dimitri Paloumbas‐Odile et comprendra deux bénévoles. En cas de découvertes significatives de mobilier, leur étude sera confiée à Claire Gerbaud (céramologue, Scop Atemporelle) et Emma Dubroca (spécialiste du mobilier métallique, Scop Atemporelle). Les relevés des structures seront réalisés à la main et au tachéomètre, en fonction de la taille des vestiges et de leur intérêt archéologique. Nous prendrons soin de positionner tous les relevés, ainsi que les orthophotographies, sur le plan général du castrum.